"民族自信""科技品牌如何走出国门"一直以来都是人们热议的话题。而科研实力,往往很大程度取决于研发经费的投入力度。那么,中国的科研投入究竟如何呢?

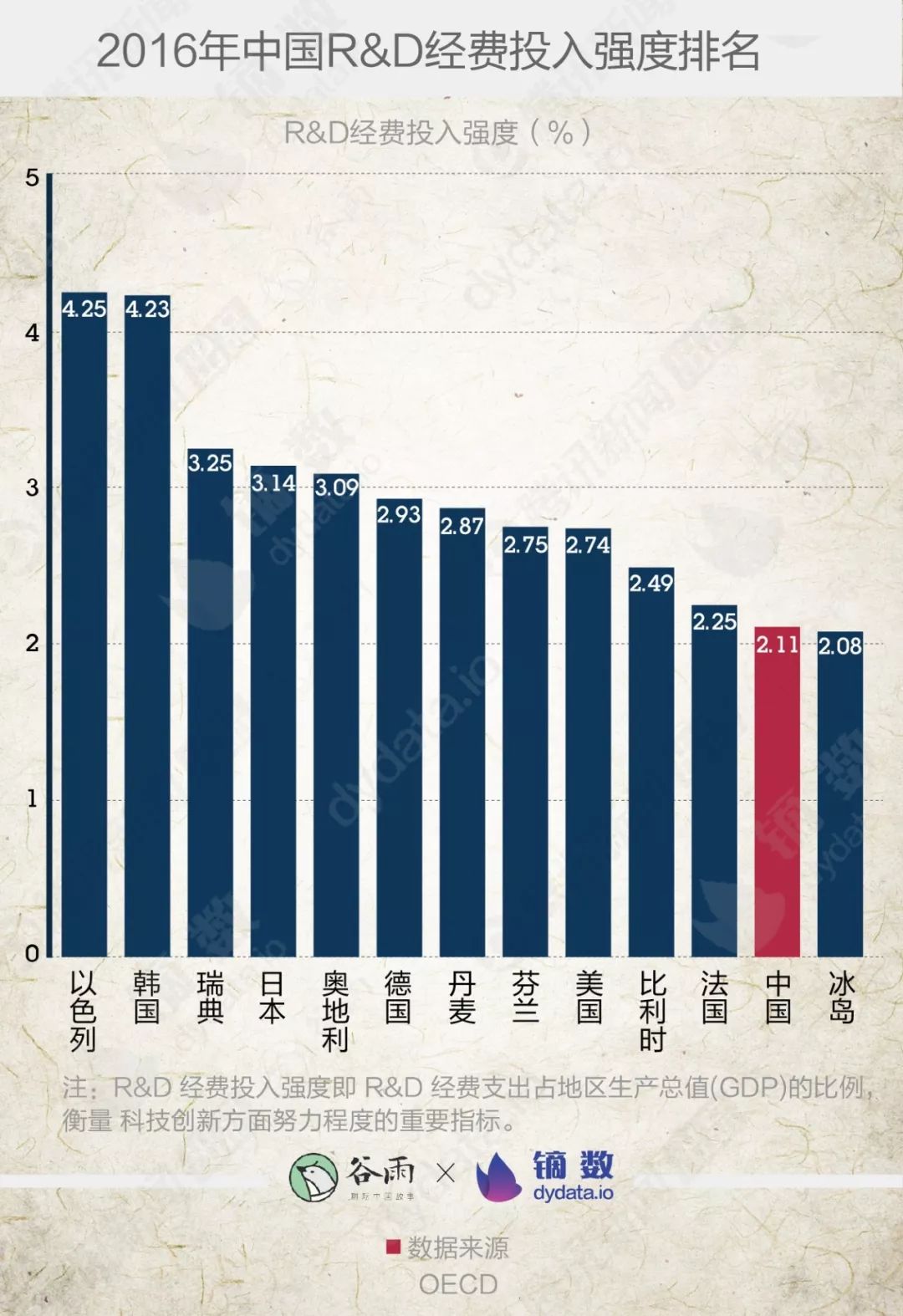

数据显示,2017年中国研究与试验发展经费*(以下简称"研发经费",英文简称"R&D")支出已超过1.76万亿元,经费总量仅次于美国,居世界第二;从投入强度*来看,最新数据显示,2017年该数值达到2.13%,再创历史新高,而在2016年时,我国研发经费投入强度(2.11%)就已达到中等发达国家水平,位居全球第12位,介于法国(2.25%)和第13位冰岛(2.10%)之间。

除了规模、强度之外,中国研发经费增速更是保持世界领先。2013-2016年间中国研发经费年均增长11.1%,而同期美国、欧盟和日本分别为2.7%、2.3%和0.6%。

事实上,对于任何国家来说,政府、企业以及其他社会机构是研发经费的主要来源。那么,在我国科研经费不断增加的情况下,这些钱都用在了哪些地方呢?按照科研经费的执行主体划分,各国的研发经费主要流向各类企业、政府属研究机构以及高等学校。

《2017年全国科技经费投入统计公报》数据显示,2017年中国高校研发经费占全国研发总经费的7.2%,与之对应各类企业、政府属研究机构分别占比77.6%和13.8%。而在英国,法国和日本这一比例均超过20%,德国、美国则超过15%。由此可见,与发达国家相比中国高校在国家科技创新体系中的地位仍有很大的上升空间。

那么,造成这个现象原因究竟是什么?

与企业往往能够通过自身"造血"推动科研活动不同,对于各国高校而言研发经费主要来源于政府支持。从下图不难看出,在2015年,63.5%的政府科研经费流向了政府属研究机构,仅有21.1%流入高校,不到英国、法国、德国和日本的一半。由此可以推断造成中国高校研发费用占比偏低的重要原因之一便是政府投入的不足。

从数据来看,从2000年开始中国的高校科研经费进入了高速增长期,在2002-2009年间增长率几乎稳定在20%以上,远远高于美国、日本、德国等国家。

▍七成政府拨入经费集中在不到一成的高校

为了回答这个问题,我们特地从教育部科学技术司发布的历年《高等学校科技统计资料》中收集、整理出2017年各类高等学校科技经费数据。从下图中不难看出,2017年政府总计拨给高校科研经费980.2亿,其中约69%即675.1亿流入了"211"及省部共建高等学校。

如果考虑到高校的数量,2017年,科研经费部分共有1760所高校纳入统计,其中"211"及省部共建高等学校113所,占全国高校数量约6.4%,也就是说,全国政府拨给高校科研事业费的69%集中在了全国不到7%的高校。

而随着科研经费在分配时的不均衡性受到越来越多科研工作者的关注,科研"人才"的争夺也慢慢浮出水面。"一些科研项目多的院校'拿钱买人',造成我校人才大量流失,逐渐被边缘化。"东北某大学一位处长前段时间对媒体抱怨道。

那么,科研人才在科研经费获取中的究竟扮演着怎样的角色呢?请继续关注谷雨数据(ID:guyudata)的后续分析。

参考文献:

《大学科研经费"马太效应"的辩证试解》

《科研经费均衡度度量偏差的机理分析与实证研究》

中国科协创新战略研究院《创新研究报告》